Quante volte, nelle relazioni quotidiane, utilizziamo la passività come forma di comunicazione? E quando questa passività assume i contorni dell’aggressività indiretta? Quando si tratta di una strategia difensiva temporanea, di uno stile relazionale appreso, o di una vera e propria organizzazione di personalità?

La cosiddetta personalità passivo-aggressiva si colloca in una zona sfumata, dove il conflitto non viene espresso in modo diretto, ma agito attraverso rinvii, opposizioni mascherate, silenzi o risposte formalmente accomodanti. In questo articolo proveremo a tracciare un quadro del significato di questo stile relazionale, esplorando le possibili origini, le manifestazioni comportamentali più frequenti e alcune strategie utili per riconoscerlo e gestirlo nelle relazioni interpersonali.

Passivo aggressivo: significato e caratteristiche

In un articolo pubblicato su Internazionale nel 2024, lo psicoanalista Cohen definisce l’aggressività passiva come «il modo indiretto e spesso insidioso con cui esprimiamo antagonismo o disobbedienza, riservandoci al tempo stesso la facoltà di negare in modo credibile le nostre intenzioni». Cohen ricorda come l’inquadramento di questi tratti all’interno di un disturbo di personalità sia dibattuto fin dalla prima edizione del DSM (1952). Le prime formulazioni si basavano in parte sulle osservazioni di William C. Menninger, che in ambito militare descriveva forme di resistenza indiretta e opposizione mascherata all’autorità.

Trasferiti dai contesti bellici a quelli relazionali e clinici civili, ad esempio nell’adolescenza, tali comportamenti vennero progressivamente interpretati come segnali di disadattamento della personalità. A partire dal DSM-III (1980), tuttavia, lo statuto diagnostico del disturbo passivo-aggressivo venne messo in discussione, fino alla sua eliminazione nel DSM-5. In precedenza, il quadro era descritto attraverso tratti quali testardaggine, procrastinazione, inefficienza intenzionale e apparente smemoratezza. Oggi, possiamo leggere queste caratteristiche come modalità relazionali potenzialmente presenti in ciascuno di noi, legate alla difficoltà di riconoscere e integrare la propria aggressività, che può esprimersi in forme socialmente accettate come ironia, sarcasmo, silenzio o cortesia apparente.

Inquadramento diagnostico attuale

Nel DSM-5-TR l’aggressività passiva non compare più come disturbo di personalità autonomo: i comportamenti passivo-aggressivi vengono inquadrati prevalentemente come tratti di personalità o come parte di altri quadri clinici, ad esempio all’interno della categoria altro disturbo di personalità specificato o non specificato. Anche nella classificazione ICD-10, la personalità passivo-aggressiva era inclusa tra gli “altri disturbi specifici di personalità” (F60.8), a indicare un pattern potenzialmente stabile e disfunzionale, ma privo di criteri diagnostici strutturati come quelli di altri disturbi di personalità. Allo stesso tempo, alcuni studi empirici hanno evidenziato una buona validità di costrutto della personalità passivo-aggressiva, mettendo in discussione la scelta di relegarla in una posizione marginale nel DSM-IV (Hopwood et al., 2009).

In ambito clinico, parlare oggi di aggressività passiva significa quindi riferirsi soprattutto a uno stile abituale di funzionamento, caratterizzato da modalità ricorrenti di gestione della rabbia, della frustrazione e della dipendenza attraverso forme di opposizione indiretta, più che a una diagnosi formale. La valutazione clinica si concentra pertanto su pervasività, rigidità e impatto sulla qualità della vita, distinguendo tra tratti contestuali e pattern relazionali stabilizzati, potenzialmente fonte di sofferenza e conflitto.

Come riconoscere tratti passivo aggressivi in una persona

Riconoscere tratti di funzionamento passivo-aggressivo significa osservare non singoli episodi isolati, ma un pattern abituale e relativamente stabile di comportamenti. Studi dimensionali sulla personalità passivo-aggressiva mostrano infatti che essa tende a configurarsi come un costrutto unidimensionale, con buona consistenza interna e una stabilità ragionevole nel tempo, suggerendo che non si tratti solo di reazioni episodiche, ma di un modo ricorrente di funzionare (Hopwood et al., 2009).

Alcuni segnali ricorrenti includono:

- Silenzio punitivo: interruzione della comunicazione per ore o giorni, senza spiegazioni, come forma di espressione della rabbia o di controllo.

- Vittimismo cronico: percezione persistente di essere trattati ingiustamente, con attribuzione della colpa agli altri.

- Procrastinazione intenzionale: rimandare compiti o richieste provenienti dall’esterno come modalità di opposizione indiretta.

- Critiche indirette e sarcasmo: espressione del disaccordo attraverso ironia, allusioni o battute pungenti, evitando il confronto diretto.

- Dimenticanze selettive: “scordare” sistematicamente ciò che non si desidera fare.

- Resistenza mascherata sul lavoro: rallentare processi, fornire informazioni parziali o fare il minimo indispensabile pur dichiarandosi collaborativi.

È importante sottolineare che tutti possono ricorrere occasionalmente a queste modalità, soprattutto in condizioni di stress o frustrazione. Si parla di funzionamento passivo-aggressivo quando tali comportamenti diventano rigidi, prevalenti e ripetitivi, manifestandosi in più contesti e contribuendo in modo significativo a conflitti relazionali e sofferenza personale.

Cause dell’atteggiamento passivo aggressivo

L’atteggiamento passivo-aggressivo non ha un’unica causa, ma tende a svilupparsi dall’interazione tra fattori educativi, relazionali, culturali e individuali. Più che di cause lineari, è utile parlare di condizioni che ne favoriscono l’emergere e il mantenimento.

Sul piano psicologico e relazionale, possono contribuire:

- Contesti educativi controllanti o punitivi, in cui l’espressione della rabbia e del dissenso viene scoraggiata o sanzionata.

- Modelli familiari passivo-aggressivi, appresi per imitazione più che per insegnamento esplicito.

- Difficoltà nella comunicazione diretta del conflitto, associate a scarse competenze di espressione emotiva.

Sul piano culturale e sociale, incidono:

- Sistemi valoriali o religiosi che rappresentano la rabbia come moralmente inaccettabile o pericolosa.

- Norme sociali che premiano la cortesia formale e l’evitamento del confronto, favorendo modalità indirette di espressione del dissenso.

In alcuni casi, i comportamenti passivo-aggressivi possono inserirsi all’interno di una più ampia organizzazione di personalità. Tratti di questo tipo sono stati osservati, ad esempio, in persone con disturbi legati all’uso di sostanze (Villani & Lorusso, 2004) o all’interno di quadri di personalità narcisistica, dove l’opposizione indiretta può rappresentare una modalità di gestione della frustrazione e della vulnerabilità, senza costituire di per sé un criterio diagnostico autonomo.

Fattori familiari e di apprendimento emotivo (possibili influenze)

Lo sviluppo di uno stile passivo-aggressivo è spesso collegato a come, durante l’infanzia, si impara a gestire rabbia e conflitti. In contesti familiari in cui l’espressione emotiva è percepita come poco sicura, incoerente o inefficace, il bambino può apprendere che manifestare apertamente il dissenso è rischioso o inutile.

Tra le dinamiche familiari più frequentemente riportate si osservano:

- Genitori controllanti o punitivi, che scoraggiano o sanzionano l’espressione della rabbia, favorendone l’inibizione o la deviazione indiretta.

- Genitori assenti o imprevedibili, rispetto ai quali il bambino non sa come verrà accolta la protesta e impara a opporsi in modo nascosto.

- Messaggi contraddittori sulla rabbia, come l’invito alla sincerità accompagnato dal divieto di esprimere emozioni intense, che generano confusione su ciò che è davvero consentito.

Alcuni studi indicano che le storie infantili riportate da persone con tratti passivo-aggressivi marcati sono spesso compatibili con questi pattern relazionali, suggerendo che tale stile possa svilupparsi come modalità appresa di gestione del conflitto (Hopwood et al., 2009). Sul piano dell’apprendimento emotivo, la persona può interiorizzare che:

- la rabbia è un tabù, perché associata a colpa, egoismo o perdita del legame;

- le strategie indirette funzionano, permettendo di esercitare controllo, proteggersi o prendere distanza senza esporsi apertamente.

Nel tempo, questi schemi possono consolidarsi e trasformarsi in età adulta in uno stile relazionale abituale, utilizzato per proteggersi dal conflitto e dalla paura di perdere l’altro, ma che spesso finisce per generare proprio le distanze e le incomprensioni che si vorrebbero evitare.

Conflitto interno tra dipendenza e autonomia

Alla base del comportamento passivo aggressivo può esserci un conflitto intrapsichico: da un lato il bisogno di vicinanza e approvazione, dall’altro il timore di dipendere dagli altri e di perdere autonomia.

Questo conflitto può portare a:

- Accettare le richieste in apparenza, ma poi ostacolarle nei fatti, per non sentirsi sottomessi.

- Provare risentimento verso chi si ama, perché percepito come fonte di vincoli o aspettative.

- Temere il confronto diretto, vissuto come pericoloso: se dico chiaramente “no”, potrei essere rifiutato o abbandonato.

L’aggressività passiva diventa così un compromesso: la persona mantiene il legame (non rompe apertamente), ma allo stesso tempo si oppone attraverso ritardi, dimenticanze, silenzi. Questo permette di evitare sia il senso di colpa legato all’aggressività esplicita, sia la paura di essere troppo dipendenti dall’altro.

Passivo aggressivo nelle relazioni

Nelle relazioni sentimentali, il comportamento passivo-aggressivo si manifesta spesso attraverso modalità indirette di gestione del conflitto. Tra le più frequenti si osservano il silenzio punitivo, che lascia il partner in uno stato di incertezza e frustrazione; la tendenza a spostare la colpa sull’altro evitando una responsabilizzazione diretta; la procrastinazione di decisioni o compiti importanti; il bisogno di mantenere controllo sulla relazione senza ricorrere a una conflittualità aperta. A queste si affiancano una comunicazione ambigua, l’uso ricorrente di sarcasmo e ironia, fino all’evitamento del confronto, ottenuto minimizzando o fingendo di non comprendere ciò che l’altro esprime.

Quando il desiderio è quello di porre fine alla relazione, la persona con stile passivo-aggressivo può adottare strategie indirette di separazione, come evitare il confronto esplicito attraverso scuse, mettere in atto comportamenti provocatori o irritanti, aumentare l’evitamento per spingere il partner a prendere l’iniziativa, oppure comunicare in modo vago e allusivo, senza dichiarare apertamente l’intenzione di chiudere il rapporto.

La relazione di coppia, che spesso riattiva il tema della paura della dipendenza (Cohen, 2024), rappresenta un contesto particolarmente sfidante per chi presenta questo stile: l’elevata intensità emotiva e la presenza costante di richieste e negoziazioni possono amplificare le difficoltà nella gestione di rabbia, frustrazione e bisogno dell’altro. Studi clinici indicano che livelli elevati di tratti passivo-aggressivi sono associati a un significativo disagio interpersonale, in particolare a dinamiche di tipo vendicativo, caratterizzate da ostilità, risentimento e tendenze ritorsive (Laverdière et al., 2019), confermando quanto questo stile di funzionamento possa rendere l’esperienza relazionale complessa e dolorosa, sia per chi lo agisce sia per il partner.

Un passivo-aggressivo può innamorarsi?

Una persona con atteggiamento passivo-aggressivo può certamente provare sentimenti di amore e attaccamento, ma tende a vivere la relazione in modo ambivalente. La difficoltà nell’esprimere in maniera diretta emozioni e bisogni, insieme alla paura del conflitto e della dipendenza, può ostacolare la costruzione di un legame emotivamente chiaro e stabile.

Il timore della vulnerabilità può condurre a comportamenti di chiusura, distacco emotivo, evitamento o sabotaggio della relazione. Anche in presenza di coinvolgimento affettivo, l’intimità può essere vissuta come minacciosa, rendendo difficile per il partner cogliere i vissuti emotivi reali e orientarsi all’interno della relazione.

Come distinguere tratti passivo aggressivi da un pattern stabile

Nelle relazioni di coppia è importante distinguere tra episodi occasionali di comportamento passivo-aggressivo e un pattern relazionale stabile. La differenza non riguarda l’intensità del singolo comportamento, ma la sua ripetitività, rigidità e pervasività.

Si parla prevalentemente di tratti occasionali quando:

- le modalità indirette compaiono in periodi di forte stress o in situazioni specifiche;

- la persona è in grado di riconoscere l’impatto dei propri comportamenti e, se messa di fronte alle conseguenze, mostra disponibilità al confronto e al cambiamento.

Si parla invece di pattern stabile quando:

- silenzio punitivo, vittimismo e procrastinazione intenzionale sono presenti da anni, anche con partner diversi;

- ogni tentativo di confronto viene evitato, minimizzato o ribaltato sull’altro;

- il partner vive una condizione cronica di confusione, colpa o iper-responsabilizzazione, senza riuscire a comprendere cosa stia realmente accadendo nella relazione.

In questi casi non si tratta di un semplice “carattere difficile”, ma di uno stile relazionale rigido e ripetitivo, che tende a mantenere il conflitto e a generare sofferenza reciproca, rendendo difficile una regolazione emotiva e comunicativa più diretta.

Comportamento passivo aggressivo sul lavoro

Nel romanzo Bartleby, lo scrivano di Herman Melville (1853), il protagonista, impiegato come copista in uno studio legale, risponde alle richieste del datore di lavoro con un cortese ma fermo «preferirei di no». Senza mai ricorrere a un’opposizione esplicita, Bartleby si immobilizza, resta silenzioso e rifiuta di adeguarsi alle aspettative, fino a compromettere il funzionamento stesso dello studio. La sua condotta, formalmente rispettosa ma sostanzialmente oppositiva, rappresenta un esempio emblematico di atteggiamento passivo-aggressivo in ambito lavorativo.

In questo tipo di funzionamento, l’opposizione non si esprime attraverso comportamenti apertamente conflittuali — che potrebbero giustificare richiami o sanzioni — ma tramite una resistenza indiretta e difficilmente contestabile, spesso mascherata da educazione o apparente collaborazione. Nel contesto professionale, il comportamento passivo-aggressivo può manifestarsi attraverso comunicazione ambigua, silenzi prolungati, procrastinazione, mancata assunzione di responsabilità, sarcasmo, ostruzionismo ed evitamento del confronto diretto. Queste modalità, se persistenti, finiscono per minare il clima lavorativo, rallentare i processi e generare frustrazione e conflitti latenti all’interno dei team.

Come affrontare la personalità passivo aggressiva?

Nel suo articolo su Internazionale, Cohen (2024) descrive una vignetta clinica che mostra come, di fronte a comportamenti passivo-aggressivi, la risposta più frequente sia una reazione simmetrica: una sorta di competizione implicita su chi abbia più diritto a sentirsi vittima. In questo gioco relazionale, nessuno esplicita il conflitto, ma entrambi cercano di attribuire colpa e responsabilità all’altro.

L’aggressività, anche nella sua forma passiva, rappresenta un tentativo di reagire a vissuti di impotenza, dipendenza o inferiorità. La modalità indiretta consente di esprimere opposizione senza esporsi apertamente e senza infrangere le norme sociali, ma finisce per alimentare dinamiche circolari di colpa, silenzio e controllo, in cui gli antagonisti restano non dichiarati.

Affrontare questi schemi richiede una comunicazione non ostile, capace di dare voce a emozioni e contenuti complessi senza scivolare nell’attacco o nel ritiro. Ciò presuppone contesti relazionali sufficientemente sicuri, in cui sia possibile riconoscere il proprio vissuto, ascoltare quello dell’altro e interrogarsi sulle dinamiche proiettive che spesso irrigidiscono la relazione.

Uno spazio di questo tipo è difficilmente costruibile da soli, soprattutto in ambito familiare, lavorativo o di coppia. Quando la comunicazione diventa rigidamente disfunzionale, il disagio relazionale aumenta e il controllo si esercita attraverso silenzi punitivi, ostruzionismi ed evitamento, può essere quindi utile rivolgersi a un professionista, per comprendere l’origine di questi comportamenti e individuare strategie concrete di trasformazione.

Strategie pratiche per la gestione del comportamento passivo aggressivo

Quando si ha a che fare con una persona che mette in atto comportamenti passivo aggressivi, è Quando si ha a che fare con una persona che agisce modalità passivo-aggressive, è fondamentale non entrare nella dinamica di colpa e contro-colpa, che tende a rinforzare il problema. Alcune strategie utili includono:

- Rispondere al silenzio punitivo con chiarezza: nominare ciò che accade (“Mi sembra che tu ti sia chiuso nel silenzio”) e dichiarare la propria disponibilità al dialogo, fissando però un limite temporale per riprendere il confronto.

- Porre confini alla procrastinazione intenzionale: definire scadenze chiare, responsabilità condivise e conseguenze realistiche, evitando richieste vaghe o implicite.

- Evitare il ruolo di “salvatore”: non sostituirsi all’altro facendo ciò che rifiuta passivamente di fare, per non rinforzare l’opposizione indiretta.

- Utilizzare una comunicazione assertiva: esprimere bisogni ed effetti dei comportamenti con frasi in prima persona (“Io mi sento… quando…”), senza attacchi, accuse o etichette.

- Riconoscere il proprio coinvolgimento nella dinamica: interrogarsi su come si contribuisce allo schema relazionale (ad esempio con richieste poco chiare o modalità controllanti), senza colpevolizzarsi.

Queste strategie non modificano automaticamente la personalità dell’altro, ma possono ridurre l’escalation, rendere più visibili le dinamiche disfunzionali e tutelare il proprio benessere emotivo.

Quando il comportamento passivo aggressivo può diventare un problema clinico

I tratti passivo-aggressivi possono assumere rilevanza clinica quando risultano:

- Pervasivi, presenti in diversi ambiti di vita (famiglia, lavoro, relazioni sociali) e non limitati a un singolo contesto;

- Stabili nel tempo, riconoscibili fin dall’adolescenza o dalla prima età adulta, con scarsa flessibilità;

- Fonte di sofferenza significativa, associati a vissuti ricorrenti di frustrazione, blocco, incomprensione o a feedback negativi ripetuti;

- Compromettenti per il funzionamento, con difficoltà nel mantenere relazioni affettive e collaborazioni lavorative e un clima relazionale costantemente teso.

La letteratura clinica indica che i tratti passivo-aggressivi compaiono frequentemente in associazione ad altri disturbi di personalità, in particolare dei cluster B e C, senza costituire necessariamente una diagnosi autonoma. Studi recenti suggeriscono inoltre che tali tratti, soprattutto quando associati a caratteristiche borderline, possano essere collegati a una maggiore gravità dei sintomi depressivi, anche attraverso la mediazione dell’insonnia, che sembra intensificare il disagio emotivo (Chen et al., 2021). Questo non implica che chi presenta tratti passivo-aggressivi abbia un disturbo di personalità o sia destinato a stare male. Tuttavia, quando il pattern è rigido, pervasivo e accompagnato da sofferenza emotiva o sintomi persistenti (come insonnia e umore depresso), una valutazione psicologica o psicoterapeutica può aiutare a comprenderne la portata e a individuare strategie di cambiamento più funzionali.

Dal “preferirei di no” a quello che sento

I comportamenti passivo-aggressivi possono essere più o meno consapevoli. In alcuni casi rappresentano forme di adattamento a contesti sociali o lavorativi fortemente gerarchici, caratterizzati da dinamiche di potere rigide; in altri, costituiscono una risposta a vissuti di inferiorità, impotenza o frustrazione che la persona fatica a esprimere in modo diretto.

Quando queste modalità diventano abituali e rigide, finiscono però per agire contro il benessere individuale, relazionale e di coppia, e talvolta anche contro il funzionamento dei contesti lavorativi. In questi casi, un percorso di sostegno psicologico o psicoterapia può aiutare a riconoscere e sviluppare risorse più funzionali per esprimere emozioni complesse, in particolare quelle legate alla rabbia, alla conflittualità e al bisogno dell’altro.

Passare dal “preferirei di no” a una espressione più chiara e responsabile di ciò che si prova — anche quando si tratta di contenuti dolorosi o potenzialmente conflittuali — rappresenta un passaggio centrale verso una maggiore consapevolezza emotiva e un benessere psicologico più stabile.

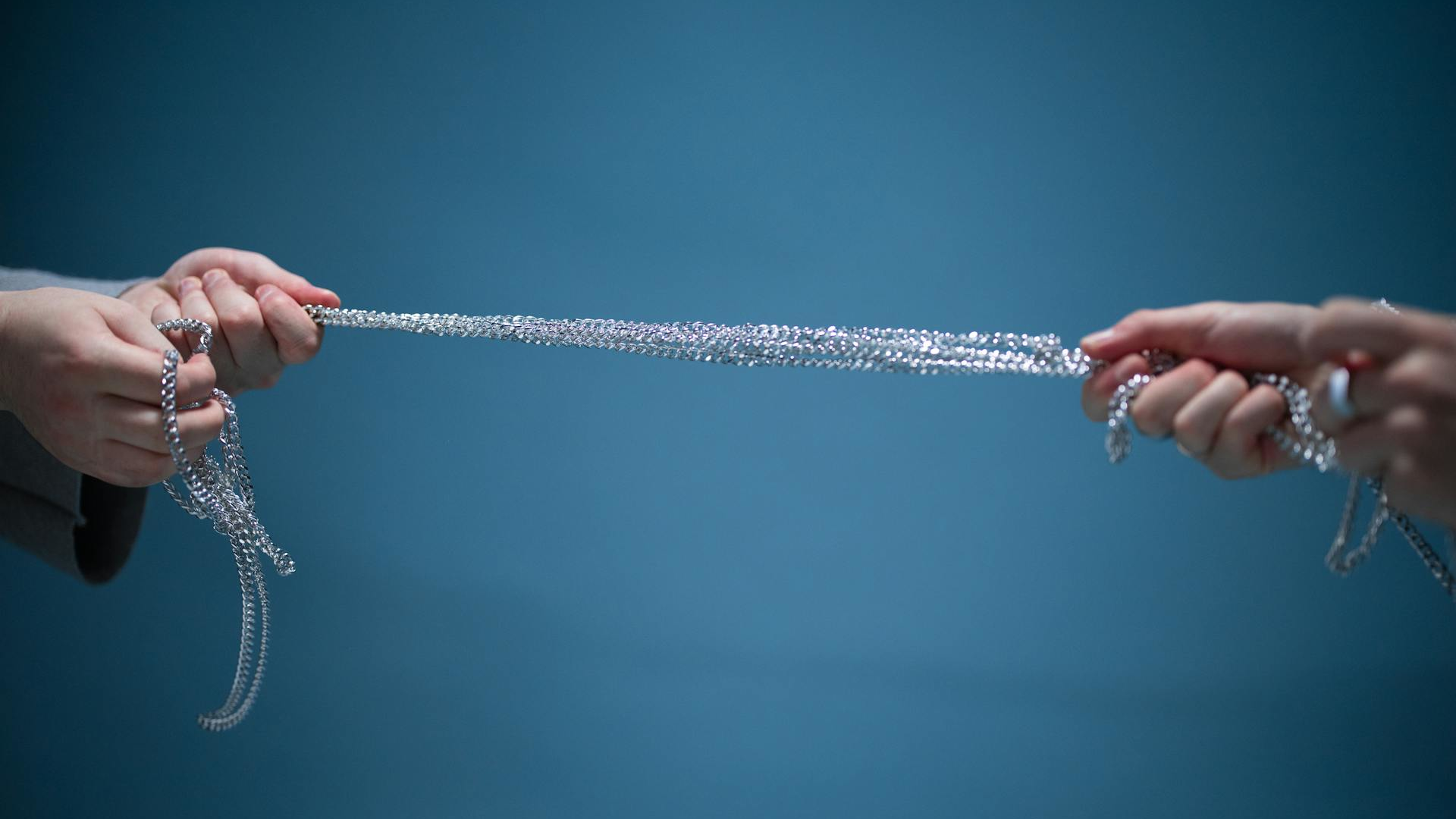

Immagine di copertina: Klaus Nielsen